タイは国民の95%が仏教徒、4%がイスラム教徒、残りがその他の宗教というのが一般的にいわれる比率だ。実際的には、タイのムスリムを統合する組織である「タイ中央イスラム協議会(CICOT)」でさえその数を把握しておらず、少なくともムスリムはもう少し多く、12%くらいになるのではないかという話もある。

いずれにしても、タイにおいてムスリムは日本以上に身近にいる。タイに来たばかりの人にはどう接していいのかなどわからない面もあるかと思う。そこで、「タイ駐在チャンネル」の中でムスリムの女性、ソムさんに取材をさせてもらった。

バンコクのムスリム女性はヒジャブをしていない人が多いワケ

バンコクに来たばかりの人からすると、タイにムスリムが多いといわれてもピンとこないかもしれない。イスラム教徒の女性で頭や身体を覆う布である「ヒジャブ」をしている人をあまり見かけないので、ぱっと見はわからないからだ。

バンコクに来たばかりの人からすると、タイにムスリムが多いといわれてもピンとこないかもしれない。イスラム教徒の女性で頭や身体を覆う布である「ヒジャブ」をしている人をあまり見かけないので、ぱっと見はわからないからだ。

バンコクのイスラム教徒が多く暮らす地域ならよくいるし、タイ南部はその数がより多くなる。一説ではタイに到達したルートの違いがひとつの理由になるのだとか。陸続きのタイにおいて中国などを経由して移住してきたムスリムがバンコクには多いという。南部は中東などのイスラムの国からダイレクトに、あるいはマレーシアを経由してきた人が多い。そのため、南部のほうがより原点的な厳格さがある。

それから、バンコクが都会であることから臨機応変に順応した結果、バンコクではあまりヒジャブをしない女性が多い。親世代や厳格に信仰している人からすると少しよくない思いもあるものの、他方で若い人の考えを尊重して無理強いをしない。

BTSペッブリー通りソイ7には1882年に建てられたムスリムの宗教施設「マスジド・ダルアマン(ダルアマン・モスク)」がある。プラカノンのプリディー通りにもモスクがあるが、共通するのはセンセーブ運河の近くである。1800年代にベトナムとの戦争で物資輸送に運河が必要で、南部にあったパタニー王国から強制的に移住させられた人たちがここにコミュニティーを形成した。

仏教がタイ文化および精霊信仰と習合してタイ独自の仏教になっている。イスラム教もわりと柔軟に世界各地の文化に習合していて、より人口の多いバンコクでは厳格ではないムスリムも増えたようだ。ソムさんもそのひとりであり、母親は毎日ちゃんとヒジャブをするものの、ソムさんは特別な日以外はしない。両親も特にそれを咎めないという。

ムスリムも宗教の勉強をしてイスラム教の礼儀を学ぶ

ムスリムは1日に何度かメッカに向かってサラート(礼拝)をする。スワナプーム国際空港やチャトチャック・ウイークエンドマーケットといった大きな施設などにはそのための部屋も用意されている。

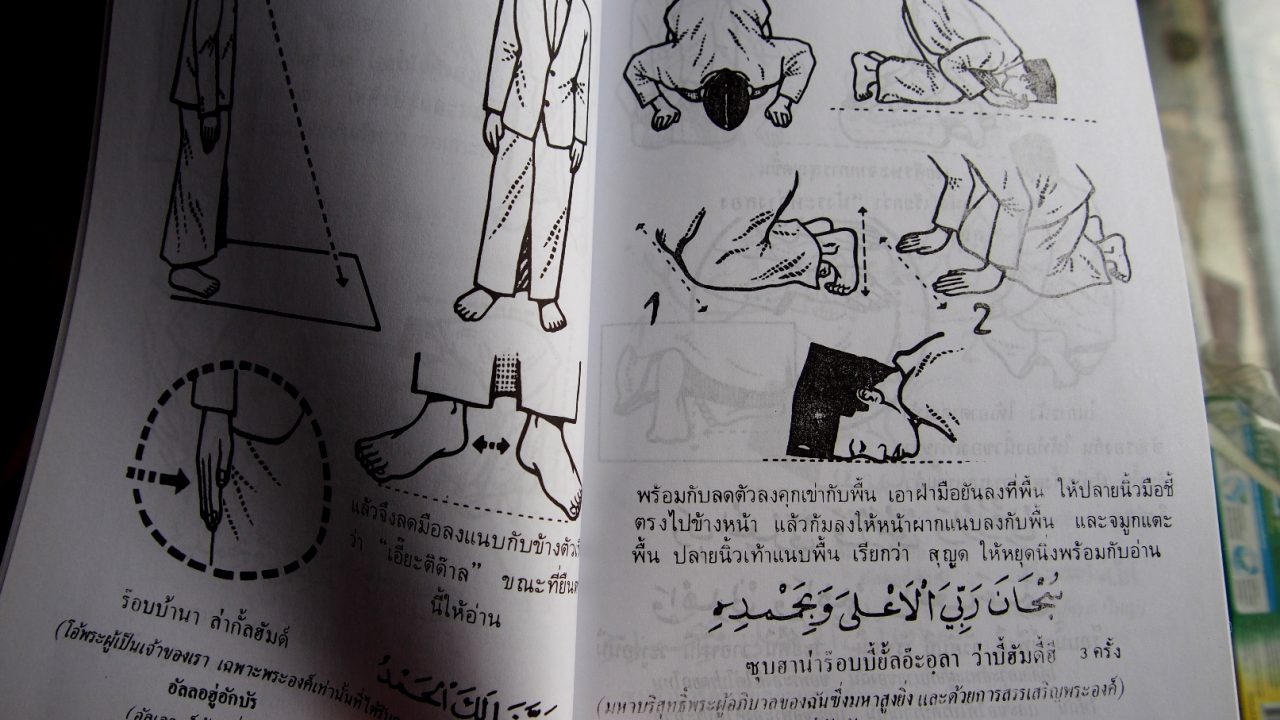

こういったイスラム教独特の礼儀や考え方は、実は親が教えて引き継がれているわけではないようだ。タイ仏教も実は歴史や神話などの授業が小学校からあるくらいで、ムスリムはモスクなどにいる先生によって教えられる。アラビア文字で書かれた教科書のタイ語訳のものを使い、イスラムについて学んでいく。

ソムさんも子どものころにモスクから家庭教師が派遣され、近所の友人たちと共にそういったアレコレを勉強した。タイの各地域や家庭ではある程度の年齢に達すると、こういった勉強をはじめる。ソムさんはバンコクの北のほうの外れにあるイスラム教徒が多く住むエリア出身で、地域の勉強会に関わりがあった。

いずれにしてもムスリムはタイではマイノリティーの部類。公立校などではなんらかしらの区別があるのかと訊くと、級友らと特に大きな隔たりはなかったという。ムスリム・コミュニティーが近くにあったので、少なくともソムさんの小学校はムスリムに合わせた給食もあった。

食事に制限があるものの、バンコクでは困ることはない

イスラム教はいろいろな食事の規則がある。一般的には豚肉がダメなことが知られているが、ほかにもキバのある動物肉も不可、食べられる肉でも屠殺方法に依る。これらを識別するひとつの方法として認証マークが用意されている。

イスラム教はいろいろな食事の規則がある。一般的には豚肉がダメなことが知られているが、ほかにもキバのある動物肉も不可、食べられる肉でも屠殺方法に依る。これらを識別するひとつの方法として認証マークが用意されている。

アラブ語で合法を意味する「ハラル」を示すマークがあるのだ。タイだとほとんどの加工食品のパッケージ裏にこの認証マークがある。これがあれば、ムスリムでも問題なく食べられる。ムスリム向けのレストランも当然ハラルフードだ。そういったレストラン、もしくは一般レストランでもハラルの店ならハラルマークが入り口や看板に貼ってある。

このマークがないとムスリムにはリスクが高いということになるが、ちゃんと知識があれば問題ない。ハラルフード専門ではない店が圧倒的多数なので、ムスリムはそういう店では食材を訊いたり、屋台なら料理を見て判断する。ソムさんも日常生活、今のアパート辺りにハラルフード店がないので、普通の屋台で食べものを買う。

ずっとそういう生活なので、慣れっこなのだ。ただ、戒律に合っているのかどうかまったくわからない食べものや店があるのも事実で、そういう店には基本的に行かないという自衛手段をいつも取っている。

住まいは特に宗教的な問題はない

当然、日本にもイスラム教徒がいる。そして、そのムスリムがバンコクに駐在する可能性もなくはない。それでも、特に問題はないだろう。少なくともディアライフが紹介する物件は特に宗教的な制限や規約があるわけではない。

また、ハラルは食材の話であって、見た目は普通のタイ料理とほとんど同じだ。むしろ、食材などの作り方にも戒律があるのだから、より安全な料理であるともいえる。少なくとも日本よりはムスリムには暮らしやすい。むしろ日本にはないタイ料理を楽しむことができる。

タイも日本と同じように信仰の自由がある。バンコクは厳格なムスリムが少ないので、駐在員としてタイに勤務することになったとしても、特別に配慮することはほとんどない。定時の礼拝も、少なくともバンコクと近郊ではあまりいない。もちろん、する人がいるならばそれは尊重しなければならないが、基本的にはそれほど深く考える必要はなく、仏教徒のタイ人と同じように接すれば問題ない。

▶動画はこちら◀